奈良の深い森に包まれた春日大社のご本殿は、1300年近くにわたり人々の信仰を集めてきた神聖な場所です。

朱塗りの社殿、美しい回廊、そして自然と調和した境内の建物群には、それぞれに意味と役割があります。

この記事では、春日大社のご本殿エリアにある代表的な建物や見どころを、実際の順路に沿って詳しくご紹介します。南門から一歩踏み入れると、神聖な空気に包まれながら、「大杉」「林檎の庭」「舞殿」「幣殿」など、歴史と伝統が息づく空間が次々と現れます。

建物の役割や神事との関わりを知ることで、春日大社の信仰の奥深さがより身近に感じられるはずです。

これから春日大社を訪れる方も、すでに訪れた方も、ぜひこのガイドを通してご本殿の魅力を再発見してみてください。

ご本殿エリアを歩く|南門からの順路でたどる建物と見どころ

① 南門|ご本殿の格式高い入口

南門はご本殿エリアへの正面玄関にあたり、神聖な空間への入り口です。朱塗りの柱と重厚な屋根が格式を感じさせ、ここをくぐると一気に空気が引き締まったように感じられます。

春日大社の中でも特に重要な門の一つであり、儀式の際には特別な意味を持つ場所でもあります。

② 大杉|神が宿るとされる神聖な巨木

南門を入ってすぐ右手にそびえるのが、御神木「大杉」です。千年以上の時を生きるこの杉は、古くから神が宿ると信じられてきました。訪れる人々は、静かに手を合わせ、心を整えてから次の場所へと進みます。

木肌の迫力と静かな佇まいに、自然への畏敬の念が湧き上がります。

鎌倉時代、雷に打たれて頭頂部が枯れているんです。

それでも幹回りは約8m(;゚Д゚)!どっしりとした佇まいです。

③ 林檎の庭|神事の舞台となる広場

大杉の先に広がるのが「林檎の庭」です。

平安時代に高倉天皇によって植えられたと言われる林檎の木を見ることができます。

さらにここは古くから重要な神事や舞の奉納が行われてきた場所で、春日祭をはじめとする伝統行事の舞台にもなります。名前の由来には諸説ありますが、一説には古来の「りんご(林檎)」とは林の果実を意味していたとも。

④ 舞殿|舞や神楽を奉納する建物

林檎の庭の一角に建つ舞殿は、舞楽や神楽など、神に奉納する芸能が披露される場所です。

柱のない開放的な造りで、舞の美しさが際立ちます。

春日大社では、神と人とが交わる場として舞がとても大切にされてきました。

⑤ 幣殿|神様に供物を捧げる神聖な空間

幣殿は、神前に供物(幣帛)を捧げるための建物で、ご本殿と拝殿をつなぐ中間的な位置にあります。

一般の参拝では見ることができませんが、特別参拝などでその一部を垣間見ることができます。

朱塗りの柱や細やかな装飾に注目したい建物です。

舞殿と幣殿は一棟になっており、参拝者はここで賽銭を入れて奥の本殿に向かって拝みます。

⑥ ご本殿|春日大社の最も神聖な場所

春日大社のご本殿は、全国に約3,000社ある春日神社の総本社にあたります。

ご本殿は春日造(かすがづくり)という独特の建築様式で、第一殿から第四殿まで四棟が並ぶ珍しい配置です。

ここには春日大社の主祭神である武甕槌命(たけみかづちのみこと)をはじめとする四柱の神々が祀られています。

ご本殿は通常非公開ですが、特別参拝の際にはその荘厳な姿を間近で見ることができます。

📘 コラム|春日大社の「四所明神」とは?

春日大社のご本殿には、以下の「四所明神(ししょみょうじん)」と呼ばれる四柱の神様が祀られています:

- 武甕槌命(たけみかづちのみこと):雷と武の神、鹿島神宮から分祀され、白鹿に乗って春日山へ降臨したと伝わる主祭神

- 経津主命(ふつぬしのみこと):剣の神で、香取神宮から迎えられた

- 天児屋根命(あめのこやねのみこと):藤原氏一族の祖神で、大神への祝詞や祭祀を司る重要な神

- 比賣神(ひめがみ):天児屋根命の配神で、女性の神様として尊ばれる

これら四柱の神々を総称して「春日神(かすがのかみ)」または「春日大明神」と呼びます。

4つの社殿が並ぶ春日造(かすがづくり)の建築様式は、この「四所明神」を物理的にも象徴的にも表しており、

春日大社の核心的信仰を示しています。

⑦ 浮雲峰遥拝所|ご本殿の奥にある本来のご神体を拝む場所

ご本殿の裏手にある「浮雲峰遥拝所(うきくものみね ようはいじょ)」は、春日大社のご神体である御蓋山(みかさやま)の中でも特に神聖な浮雲峰を拝むための場所です。

御蓋山は立ち入り禁止の神域であり、この遥拝所は一般の参拝者が遠くから神山を拝める貴重な場所です。

静かで厳かな雰囲気が漂い、春日大社の自然崇拝の精神が強く感じられます。

⑧ 直会殿|神と人のつながりを感じる場所

直会殿(なおらいでん)は、神事のあとに神と人が食を共にする「直会(なおらい)」を行う場所です。

儀式を通じて神と人とのつながりを確認し、神の加護を感謝する意味があります。

神事の裏にある“人の営み”を感じられる空間です。

またここでお宮参りや七五三などの祈祷が行われます。

⑨ 回廊|朱塗りの柱が連なる美しい通路

ご本殿の周囲を取り囲む回廊は、朱色の柱が連なる美しい通路で、春日大社の象徴的な風景の一つです。儀式の際には神職や舞人がここを通って本殿へと向かいます。朝の光に照らされた回廊は、まるで時が止まったような静けさがあります。

⑩ 砂ずりの藤|地に届く伝説の藤の花

回廊の外側に咲く「砂ずりの藤」は、春日大社の名物でもあり、花が地面に届くほど長く垂れることからこの名で呼ばれます。見頃は5月上旬ごろ。藤の花の奥に広がる朱塗りの建物とのコントラストは、写真映えも抜群!

⑪ 竃殿|神に捧げる神饌を調える場所

竃殿(へついどの)は、神様にお供えする食事=神饌(しんせん)を調理する場所です。

かつてはここで実際に火を使って調理が行われ、今でも儀式の際には神聖な火が焚かれます。

建物自体はシンプルながら、内に秘めた神聖さが漂います。

⑫ 酒殿|神酒をつくり納める聖なる建物

酒殿(さかどの)は、神に供える神酒を造り、保管する建物です。

日本酒の起源とも深い関わりをもち、春日大社が古くから醸造文化とも関わってきたことを示しています。

しめ縄などの装飾も見どころです。

⑬ 藤浪之屋|万灯籠の幻想的な灯りを体験できる場所

藤浪之屋は北回廊の東角に位置し、かつて神職が詰めていた小屋でしたが、現在は「万灯籠」の幻想的な景色を体験できるスポットとして注目されています。

特に節分やお盆の万灯籠期間中には、約3,000灯の吊り灯籠と石灯籠が灯され、静寂の中に揺らめく光の世界が広がります 。

建物内では100灯以上の吊り灯籠が常時灯され、日常の中の神聖で幽玄な体験を提供しています 。

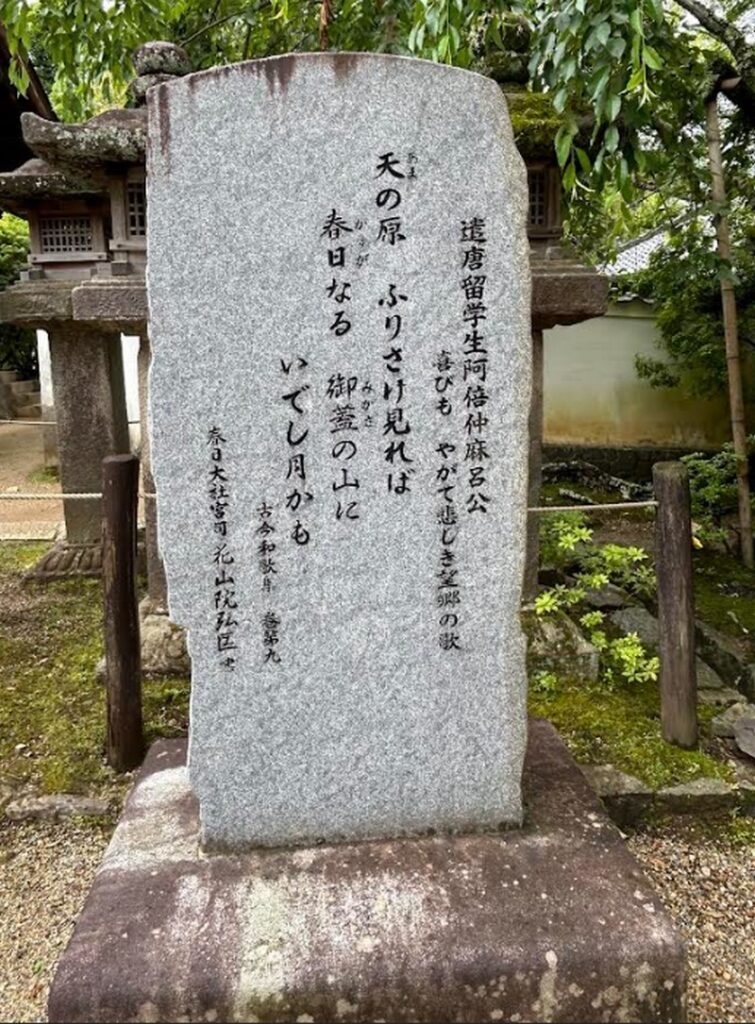

⑭ 阿倍仲麻呂(あべのなかまろ)句碑|望郷の歌が刻まれた石碑

この句碑は、奈良時代の遣唐使であり詩人としても知られる阿倍仲麻呂が、中国で詠んだ望郷の歌を刻んだものです。刻まれているのは、万葉集にも収められた有名な歌:

「天の原 ふりさけ見れば春日なる 御蓋の山に いでし月かも」

この句は、故郷奈良の三笠山(御蓋山)を仰ぎ見ながら、日本の月を思い出すという深い郷愁に満ちた一首です 。

句碑はご本殿から北門方面へ向かう途中、御蓋山を背景に設置されており、参拝者が春日山と月に思いを馳せる、静かで特別なスポットです 。

春日大社ご本殿の魅力をより深く味わうために

春日大社では、ご本殿への「特別参拝」も実施されています。(ご本殿特別参拝・700円/人)

一定の拝観料で、回廊内側の空間に入ることができ、より間近で建物を見学できます。

神聖な山の地形を壊さぬよう、その斜面に沿ってできた建物であるため、

回廊がゆるやかな坂になっていたり、出入り口が少しいびつな平行四辺形のような形になっていたり、

大自然に合わせて造られたとも言えるその様子を見ながら散策するのが私は楽しかったです^^

まとめ|春日大社ご本殿を歩いて感じる「神と自然の共生」

春日大社のご本殿を歩いてみると、建物の一つひとつに意味があり、自然との調和が大切にされていることがよくわかります。朱塗りの建築と緑の森、神事と人の営み——すべてがつながり、奈良らしい“神と自然の共生”が感じられる場所です。

次に春日大社を訪れる際には、ぜひこのガイドを片手に、ご本殿の奥深い世界を体感してみてください!

コメント