奈良を代表する世界遺産「東大寺」。

その歴史は奈良時代まで遡り、聖武天皇が国の平安を願って建立した壮大な寺院です。

現在も東大寺は日本最大級の大仏殿を誇り、多くの観光客や歴史ファンを魅了し続けています。

しかし、東大寺の歴史は決して平穏なものではありませんでした。

戦乱による焼失や再建を繰り返しながら、時代とともに発展し、今に至ります。

この記事では、東大寺の創建から現代までの歩みを詳しく解説し、歴史とともに楽しめる見どころを紹介します。

東大寺の歴史を知れば、奈良観光がさらに奥深く感じられるはずです。

さっそく、東大寺の長い歴史を一緒に見ていきましょう(^O^)/

東大寺の歴史とは?奈良時代から続く日本最大級の寺院

東大寺は、日本を代表する寺院の一つであり、奈良時代から続く歴史的な文化遺産です。

聖武天皇が建立を命じたこの寺は、

戦乱や災害による焼失と再建を繰り返しながら、日本の歴史とともに歩んできました。

現在では世界遺産にも登録され、国内外から多くの観光客が訪れる名所となっています。

なぜ東大寺がこれほどまでに重要な存在なのか?

その答えを探るために、まずは東大寺創建の背景からご紹介。

東大寺の歴史年表

| 時代 | 出来事 |

|---|---|

| 奈良時代(8世紀) | 743年:聖武天皇が大仏建立を発願 |

| 752年:大仏開眼供養が行われ、東大寺が総国分寺となる | |

| 平安時代(9~12世紀) | 東大寺の影響力が低下するも、仏教の中心地として存続 |

| 鎌倉時代(12~14世紀) | 1180年:平家の焼き討ちにより、大仏殿を含む多くの建造物が焼失 |

| 1195年:僧・重源の尽力により、大仏殿と大仏が再建される | |

| 室町時代(14~16世紀) | 武士の支配が強まり、東大寺の影響力が低下 |

| 戦国時代(16世紀) | 1567年:織田信長の軍勢による戦火で大仏殿が焼失 |

| 江戸時代(17~19世紀) | 1709年:徳川幕府の支援により、大仏殿が再建される(現在の建物) |

| 明治時代(19~20世紀) | 廃仏毀釈の影響を受けるも、保護活動により存続 |

| 昭和~現代(20世紀~) | 1978年:国宝・重要文化財に指定される |

| 1998年:「古都奈良の文化財」として世界遺産登録 |

東大寺の創建:聖武天皇と大仏建立の背景

東大寺の歴史は、奈良時代の聖武天皇(在位:724年〜749年)の時代に始まります。

当時、日本は天然災害や疫病、反乱に悩まされており、人々の不安は高まっていました。

そんな中、聖武天皇は仏教の力で国を安定させようと考え、大仏(盧舎那仏)の建立を決意しました。

この計画は国家的な大事業となり、全国の国民が協力して材料を集め、工事を進めました。

そして、約8年の歳月をかけて752年に大仏が完成し、盛大な開眼供養(仏像に魂を入れる儀式)が行われました。

この時に東大寺は「総国分寺」として、全国の国分寺を統括する中心的な寺院となったのです。

しかし、その後の時代には戦乱による被害を何度も受けることになります。

平安・鎌倉時代の戦乱と復興の歴史

平安時代になると、国家の仏教政策は変化し、東大寺の影響力も徐々に薄れていきました。

しかし、東大寺が大きな試練に直面したのは、平安時代末期の1180年でした。

この年、源平合戦の中で東大寺は平家の襲撃を受け、大仏殿や多くの建造物が焼失してしまいます。

この危機を救ったのが、鎌倉幕府を開いた源頼朝でした。

頼朝の支援を受け、東大寺の再建を指揮したのが僧侶・重源(ちょうげん)です。

重源は、中国・宋の技術を取り入れながら、わずか約15年で東大寺の大仏殿を再建しました。

この時に現在の南大門や金剛力士像も建立され、東大寺は再び壮大な姿を取り戻したのです。

江戸時代から明治時代へ:東大寺の保護と発展

鎌倉時代以降、東大寺は長く安定した時代を迎えますが、またしても大火に見舞われます。

1567年、戦国時代の争乱の中で、大仏殿は織田信長の軍勢による焼き討ちで再び焼失。

この時、大仏の頭部も落ちてしまいました。

その後、江戸時代になり、徳川幕府の支援のもとで再建が進められました。

1709年には現在の大仏殿が完成し、東大寺は再び日本を代表する寺院としての姿を取り戻しました。

明治時代に入ると、廃仏毀釈(仏教弾圧)の影響を受け、

一時は衰退の危機に陥りますが、多くの支援者の努力により存続。

昭和時代には国宝・重要文化財に指定され、1978年には世界遺産として登録されました。

現代の東大寺:世界遺産登録と観光名所としての魅力

現在の東大寺は、奈良を代表する観光地として年間数百万人が訪れる人気スポットです。

1998年には「古都奈良の文化財」の一部として世界遺産に登録され、日本だけでなく世界中から注目を集めています。

また、毎年3月には「お水取り」と呼ばれる伝統行事が二月堂で行われ、歴史と文化が今なお受け継がれています。

こうした長い歴史を経てきたからこそ、東大寺は訪れる人々に深い感動を与えるのです。

次に、東大寺の歴史を感じることができる見どころについて詳しく見ていきましょう。

東大寺の見どころと歴史の関係

東大寺は単なる観光地ではなく、日本の歴史そのものを体感できる場所です。

各建造物には、それぞれの時代背景や復興の物語が刻まれています。

ここでは、東大寺の代表的な見どころを歴史と関連づけながら紹介します。

大仏殿:世界最大級の木造建築と奈良の大仏

東大寺といえば、まず思い浮かぶのが 「奈良の大仏」 です。

正式名称は「盧舎那仏(るしゃなぶつ)」で、奈良時代に聖武天皇の命によって建立されました。

しかし、この大仏殿は 二度の焼失と再建 を経験しています。

大仏殿の歴史

| 年代 | 出来事 |

|---|---|

| 752年(奈良時代) | 大仏完成・開眼供養が行われる |

| 1180年(平安時代末期) | 平家の焼き討ちで大仏殿が焼失 |

| 1195年(鎌倉時代) | 重源の尽力により大仏殿が再建 |

| 1567年(戦国時代) | 織田信長の戦火で再び焼失 |

| 1709年(江戸時代) | 徳川幕府の支援で現在の大仏殿が完成 |

現在の大仏殿は 1709年に再建されたもの で、世界最大級の木造建築として知られています。

その壮大なスケールは、東大寺の長い歴史を感じさせる圧巻の見どころです。

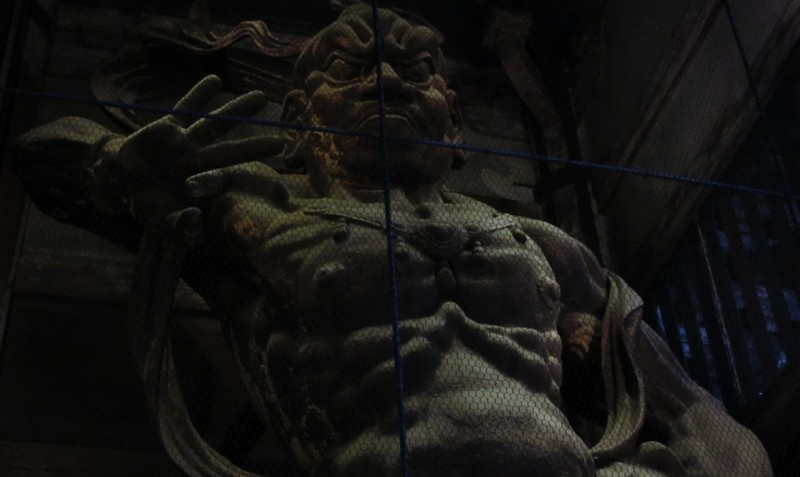

南大門と金剛力士像:鎌倉時代の傑作が伝える歴史

大仏殿へ続く入口にある 南大門(なんだいもん) も、東大寺の歴史を象徴する建造物です。

もともとは奈良時代に建立されましたが、1180年の平家の焼き討ちで焼失しました。

現在の南大門は 鎌倉時代の重源が再建したもの で、国宝に指定されています。

門の両側にそびえ立つ 金剛力士像(仁王像) は、高さ約8メートルの圧倒的な迫力を誇ります。

これは鎌倉時代の名工、運慶・快慶 によってわずか69日で完成したと言われています。

この門をくぐると、まるで鎌倉時代にタイムスリップしたかのような気分を味わえるでしょう。

二月堂:お水取りと続く伝統行事

東大寺の東側にある 二月堂(にがつどう) は、毎年3月に行われる「お水取り(修二会)」で有名です。

この行事は 752年の大仏開眼供養以来、一度も途切れることなく続けられています。

戦争中でも途切れることがなかったという・・凄すぎっ(゚Д゚;)

「お水取り」では、松明を振り回す壮大な儀式が行われ、春の訪れを告げる風物詩となっています。

東大寺の歴史を 1300年以上受け継ぐ伝統行事 を体験するなら、3月の参拝がおすすめです。

戒壇院:鑑真と日本仏教の発展

奈良時代、日本の仏教界は正式な僧侶の資格制度が整っていませんでした。

そこで、中国(唐)から来日した高僧・鑑真(がんじん) が、

僧侶の戒律を定めるために創建したのが 戒壇院(かいだんいん) です。

ここでは、仏門に入るための「授戒(じゅかい)」が行われ、日本仏教の基礎が築かれました。

戒壇院には、奈良時代の四天王像(国宝)も安置されており、仏教の歴史を肌で感じることができます。

三月堂(法華堂):東大寺最古の建造物が伝える奈良時代の姿

.jpg)

東大寺の中で 最も古い建物 とされるのが 三月堂(法華堂) です。

奈良時代(8世紀)に建立され、大仏殿が何度も焼失と再建を繰り返す中、

奇跡的に 創建当時の姿を今に伝えています。

本堂内には、国宝の 不空羂索観音(ふくうけんさくかんのん)立像 をはじめ、

十大弟子像や四天王像 など貴重な仏像が安置されています。

特に 塑像(そぞう) という技法を用いた仏像群は、日本彫刻史の中でも重要な作品として知られています。

三月堂の名は、3月に法華会(ほっけえ)という仏教行事が行われること に由来しており、

奈良時代の仏教文化を色濃く残しています。

奈良時代の東大寺をそのまま感じられる、歴史好きには必見のスポットです。

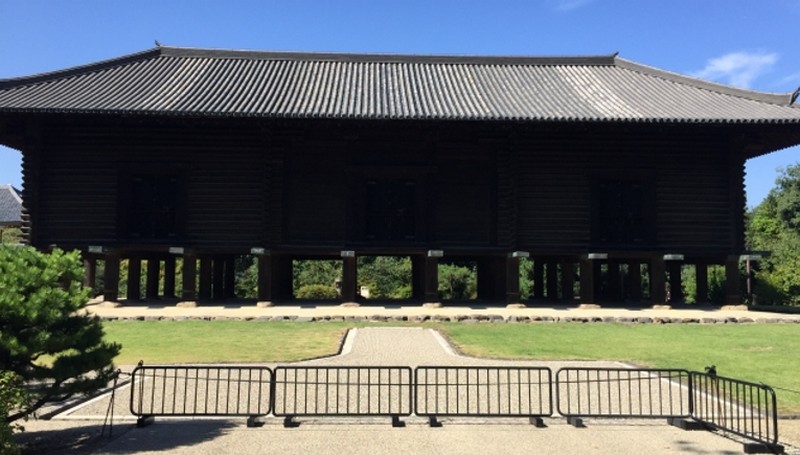

正倉院:聖武天皇ゆかりの宝物が眠る奇跡の倉庫

東大寺の北側に位置する 正倉院(しょうそういん) は、

聖武天皇の遺愛品を収めた 日本最古の校倉造(あぜくらづくり) の倉庫です。

約1,200年前の奈良時代の遺物を 奇跡的に保存し続けている 世界的にも貴重な建築物です。

正倉院に伝わる宝物

正倉院には、奈良時代の皇室ゆかりの品々が収められています。

| 宝物 | 特徴 |

|---|---|

| 螺鈿紫檀五絃琵琶(らでんしたんごげんびわ) | 唐から伝わった装飾が美しい琵琶 |

| 赤漆文欟木御厨子(せきしつもんかんぼくのおんずし) | 聖武天皇の遺愛品、豪華な漆塗りの厨子 |

| 金銀平文琴(きんぎんへいもんきん) | 金銀で装飾された琴 |

| 漆胡瓶(しっこへい) | ペルシャ(現在のイラン)から伝来した水差し |

これらの品々から、奈良時代にはすでに シルクロードを通じて西アジアや中国との交流 があったことがわかります。

日本と世界をつなぐ貴重な遺産が残る正倉院は、まさに「歴史の宝庫」といえる場所です。

歴史を感じる東大寺の見どころまとめ

| 見どころ | 関連する歴史 |

|---|---|

| 大仏殿 | 752年創建 → 戦乱で焼失 → 1709年再建 |

| 南大門・金剛力士像 | 1180年焼失 → 1199年に重源が再建(国宝) |

| 二月堂 | 752年から続く伝統行事「お水取り」 |

| 三月堂(法華堂) | 東大寺最古の建築(奈良時代の仏像群を安置) |

| 戒壇院 | 鑑真が奈良時代に創建、日本仏教の基礎を築く |

| 正倉院 | 聖武天皇の遺愛品を収めた宝物庫(シルクロードとの交流も) |

東大寺の歴史を感じるおすすめ観光ルート

東大寺は見どころが多く、どこから回ればよいか迷うこともあるでしょう。

ここでは、歴史を感じながら東大寺を巡るおすすめの観光ルート を3つご紹介(*’▽’)

初心者向けの定番ルートから歴史好きにおすすめのルート、四季折々の魅力を楽しめるルートまで、

それぞれの魅力を解説します☆

1. 東大寺の基本観光ルート(初心者向け)

所要時間:約1.5~2時間

おすすめ:初めて東大寺を訪れる方、定番スポットを押さえたい方

東大寺の代表的な見どころを巡るシンプルなルートです。

まずは南大門から入り、大仏殿を中心に回りましょう。

ルートの流れ

- 南大門(金剛力士像を鑑賞)

- 大仏殿(大仏と荘厳な建築を堪能)

- 二月堂(見晴らしの良い景色を楽しむ)

- 三月堂(法華堂)(奈良時代の仏像を拝観)

- 正倉院(聖武天皇ゆかりの宝物を見学)

このルートでは、東大寺の歴史を 創建から鎌倉時代の復興、奈良時代の遺産 までバランスよく体感できます。

時間が限られている場合は、大仏殿と南大門だけでも十分見ごたえがあります。

2. 歴史好きにおすすめの東大寺ディープルート

所要時間:約3~4時間

おすすめ:東大寺の歴史を深く学びたい方、ゆっくり巡りたい方

東大寺の歴史をより深く知るために、通常ルートでは見逃しがちなスポットも巡るコースです。

ルートの流れ

- 南大門(運慶・快慶作の金剛力士像を鑑賞)

- 大仏殿(大仏の歴史と再建の歴史を学ぶ)

- 戒壇院(鑑真が日本仏教に与えた影響を知る)

- 二月堂(お水取りの歴史を感じる)

- 三月堂(法華堂)(東大寺最古の建物で奈良時代の仏像を鑑賞)

- 開山堂(東大寺を創建した良弁僧正のゆかりの地)

- 正倉院(奈良時代の宝物からシルクロード文化を学ぶ)

3. 四季ごとの東大寺の魅力を楽しむルート

所要時間:約2~3時間(季節により異なる)

おすすめ:四季の風景とともに歴史を感じたい方

春(3月~5月):桜とお水取りを楽しむ

- 二月堂(3月の「お水取り」で東大寺最古の行事を体験)

- 大仏殿周辺の桜並木(4月は満開の桜が楽しめる)

夏(6月~8月):青葉と涼しい参道を歩く

- 大仏殿(堂内の涼しさで夏でも快適に見学)

- 東大寺ミュージアム(仏像や寺宝をじっくり鑑賞)

秋(9月~11月):紅葉と静寂を味わう

- 南大門~大仏殿の参道(赤や黄色に色づく紅葉が美しい)

- 二月堂(夕暮れ時の景色が絶景)

冬(12月~2月):荘厳な雰囲気を楽しむ

- 雪化粧の大仏殿(雪が積もると神秘的な景観に)

- 正倉院(冬の静寂の中、古代の宝物をじっくり鑑賞)

まとめ:東大寺の歴史を知って奈良観光をもっと楽しもう

東大寺は、日本の歴史とともに歩んできた壮大な寺院です。

奈良時代の聖武天皇による創建から、戦乱による焼失と再建を繰り返しながら、現在までその姿を守り続けています。

特に、大仏殿や南大門、二月堂、三月堂、正倉院など、各建造物にはそれぞれの時代の歴史が刻まれており、日本文化の奥深さを実感できます。

観光ルートを工夫すれば、初心者でも楽しめる定番スポット巡りから、歴史をじっくり学ぶディープなルート、四季の風景とともに東大寺を満喫するプランまで、自分に合った楽しみ方ができます。

特に「お水取り」や紅葉の季節に訪れれば、より一層東大寺の魅力を感じられるでしょう。

東大寺の歴史を知ることで、奈良観光がより深く、思い出に残るものになります。

1300年以上の時を超えて受け継がれてきた東大寺の歴史を感じながら、ぜひ奈良の旅を満喫してください。

コメント